東京の気候は過去数十年間で劇的な変化を遂げてきました。1990年以降の長期気候データを分析することで、日本の首都における都市気象パターンの進化が明らかになります。本記事では、ヒートアイランド現象、降水パターンの変化、気温記録、そしてこれらのトレンドが住民にとって何を意味するのかを詳しく探ります。

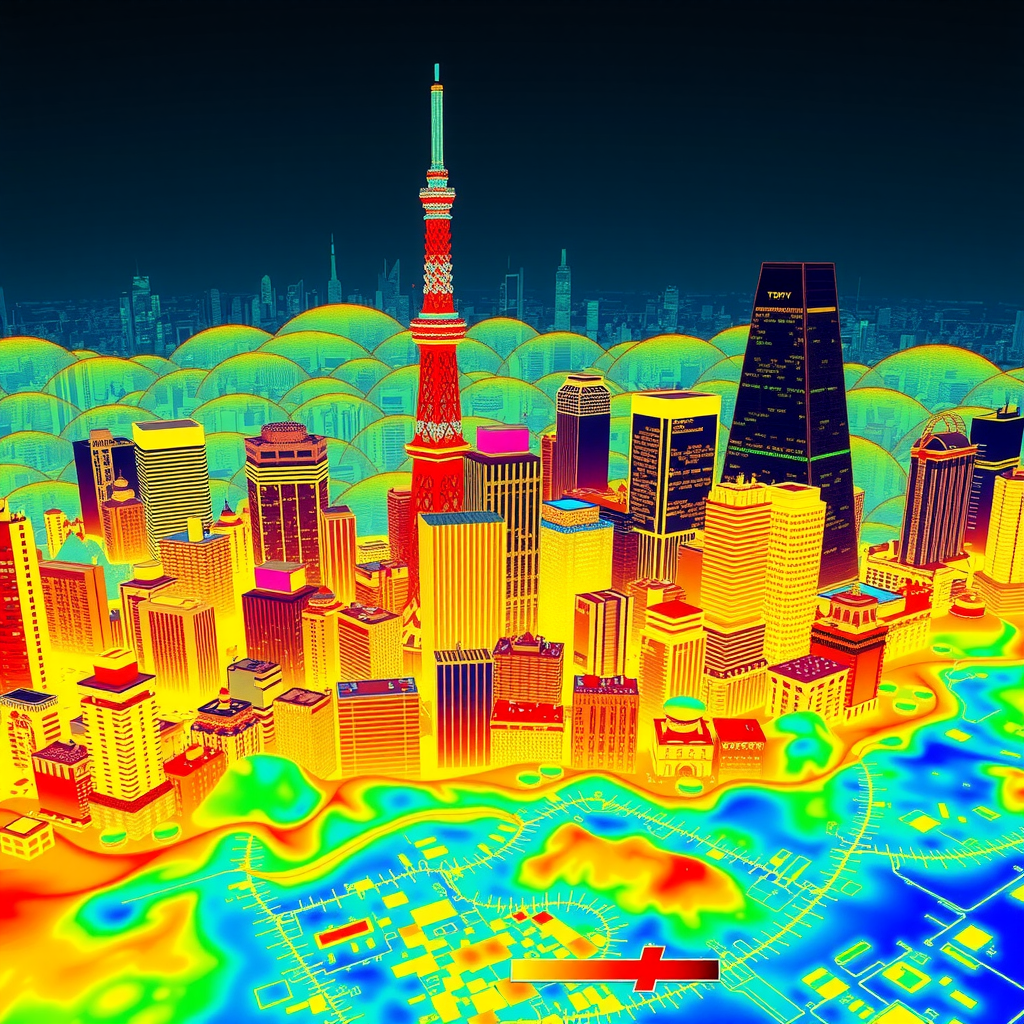

都市ヒートアイランド現象の拡大

東京における最も顕著な気候変化の一つは、都市ヒートアイランド効果の強化です。1990年代初頭と比較して、都市中心部の夜間気温は平均で2.5℃上昇しています。この現象は、コンクリートやアスファルトなどの人工表面が日中の熱を吸収し、夜間に放出することで発生します。

気象庁のデータによると、東京23区内の平均気温は1990年から2024年にかけて着実に上昇しています。特に夏季の最高気温は顕著で、35℃を超える猛暑日の年間日数は1990年代の平均8日から、2020年代には平均18日へと倍増しています。

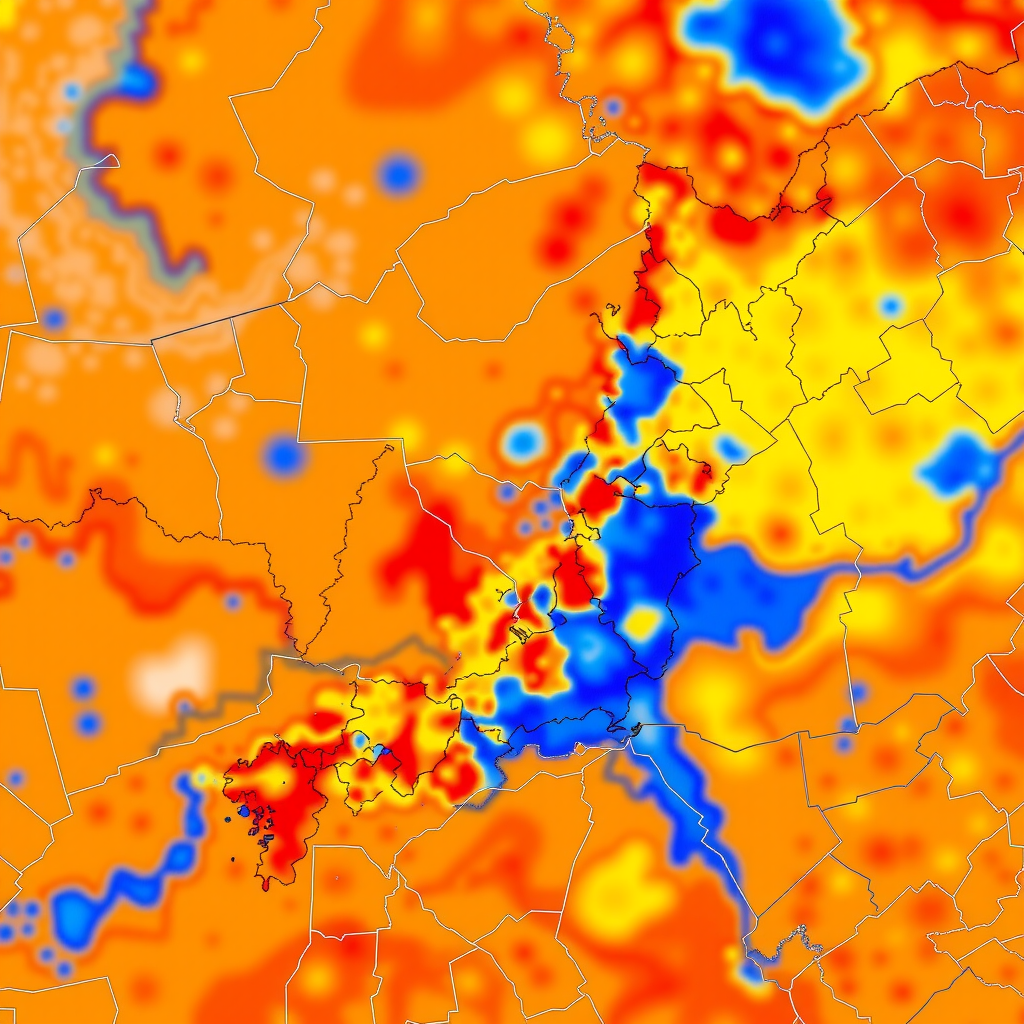

ヒートアイランドの空間分布

衛星データと地上観測の組み合わせにより、東京のヒートアイランドは均一ではなく、特定の地域で特に強いことが明らかになっています。千代田区、中央区、港区などの高層ビルが密集する地域では、周辺の緑地帯と比較して最大5℃の温度差が観測されています。

重要なデータポイント

東京都環境科学研究所の調査によると、緑地面積が10%減少するごとに、その地域の平均気温は約0.3℃上昇することが確認されています。これは都市計画における緑地保全の重要性を強調しています。

降水パターンの変化

気温上昇と並行して、東京の降水パターンも大きく変化しています。年間総降水量は1990年代の平均1,528mmから2020年代には1,612mmへと増加していますが、より注目すべきは降雨の強度と頻度の変化です。

集中豪雨の増加

時間降水量50mm以上の集中豪雨の発生頻度は、1990年代と比較して約40%増加しています。これは気候変動による大気中の水蒸気量増加と、都市化による局地的な上昇気流の強化が組み合わさった結果と考えられています。

一方で、小雨(時間降水量1mm未満)の日数は減少傾向にあります。これは降雨がより極端化し、「降る時は激しく降り、降らない時は全く降らない」というパターンへの移行を示唆しています。

「東京の降水パターンの変化は、単なる統計的な変動ではなく、気候システムの根本的な変化を反映しています。都市インフラは、より頻繁で激しい降雨イベントに対応できるよう、適応策を講じる必要があります。」

気温記録の更新

過去34年間で、東京は数々の気温記録を更新してきました。2024年7月には、観測史上最高気温となる39.1℃を記録し、1990年の最高記録37.3℃を大きく上回りました。

季節パターンの変化

気温上昇は年間を通じて均一ではありません。特に顕著なのは冬季の温暖化で、12月から2月の平均気温は1990年代と比較して1.8℃上昇しています。これは夏季の上昇(1.2℃)を上回る変化率です。

この冬季の温暖化は、桜の開花時期の早期化や、冬季スポーツシーズンの短縮など、様々な社会的・経済的影響をもたらしています。気象庁のデータによると、東京の桜の開花日は1990年代の平均3月28日から、2020年代には3月21日へと約1週間早まっています。

将来の気候予測

気候モデルによる予測では、現在の温室効果ガス排出トレンドが続く場合、東京の平均気温は2050年までにさらに1.5〜2.0℃上昇する可能性があります。これは1990年比で合計3.5〜4.5℃の上昇を意味します。

予測される影響

気温上昇に伴い、以下のような影響が予測されています:

2050年までの主要予測

- 猛暑日(35℃以上)の年間日数が現在の18日から30日以上に増加

- 熱帯夜(最低気温25℃以上)の日数が現在の40日から60日以上に増加

- 時間降水量100mm以上の極端な豪雨イベントの頻度が2倍に増加

- 冬季の降雪日数がさらに減少し、積雪を伴う降雪は稀になる

適応策の必要性

これらの予測に対応するため、東京都は包括的な気候適応計画を策定しています。主要な施策には、都市緑化の推進、クールスポットの整備、雨水管理システムの強化、熱中症予防対策の拡充などが含まれています。

「気候変動への適応は、もはや選択肢ではなく必須です。東京のような大都市では、インフラ、公衆衛生、都市計画のあらゆる側面で気候変動を考慮する必要があります。早期の行動が、将来のコストと被害を大幅に削減します。」

住民への影響と対策

気候変動は東京住民の日常生活に直接的な影響を及ぼしています。熱中症による救急搬送者数は1990年代と比較して3倍以上に増加しており、特に高齢者や屋外労働者への影響が深刻です。

健康への影響

東京消防庁のデータによると、2024年夏季の熱中症による救急搬送者数は約8,500人に達し、そのうち65歳以上が約半数を占めています。これは1990年代の年間平均2,500人から大幅に増加しています。

経済的影響

気候変動は経済活動にも影響を与えています。冷房需要の増加により夏季の電力消費量は1990年代比で約25%増加し、エネルギーコストの上昇につながっています。また、集中豪雨による都市型水害のリスク増加は、保険料の上昇や防災投資の必要性をもたらしています。

結論:持続可能な未来に向けて

東京の気候トレンドの分析は、都市化と気候変動が複雑に絡み合った現象であることを示しています。過去34年間のデータは明確な温暖化トレンドと降水パターンの変化を示しており、これらの傾向は今後も継続すると予測されています。

しかし、これは単なる警告ではなく、行動への呼びかけでもあります。緩和策(温室効果ガス排出削減)と適応策(気候変動影響への対応)の両方を推進することで、東京は持続可能で住みやすい都市であり続けることができます。

今後の展望

東京都は2030年までに温室効果ガス排出量を2000年比で50%削減する目標を掲げています。再生可能エネルギーの導入拡大、建物の省エネ化、公共交通機関の利用促進など、多角的なアプローチが進められています。同時に、気候変動への適応策として、都市緑化、雨水管理、熱中症対策などが強化されています。

気候データの継続的な監視と分析は、効果的な政策立案と市民の意識向上に不可欠です。東京の経験は、世界中の大都市が直面する気候変動への対応において、貴重な教訓を提供しています。