日本の梅雨シーズンを理解する:2025年に予想されること

日本の梅雨シーズン、通称「梅雨(つゆ)」は、毎年訪れる重要な気象現象です。この包括的なガイドでは、2025年の梅雨シーズンについて、地域ごとの降雨パターンの違い、湿度レベル、そして最も雨の多い月への準備方法を詳しく解説します。

梅雨とは何か

梅雨は、日本列島に毎年訪れる雨季で、通常5月下旬から7月中旬にかけて続きます。この時期は、太平洋高気圧とオホーツク海高気圧の間に形成される停滞前線によって特徴づけられ、長期間にわたる曇天と降雨をもたらします。

重要なポイント:梅雨は日本の農業にとって極めて重要な時期であり、稲作に必要な水を供給します。しかし、過度の降雨は洪水や土砂災害のリスクも高めます。

地域別の梅雨パターン

日本の梅雨は地域によって大きく異なります。以下は主要地域ごとの特徴です。

沖縄・奄美地方

最も早く梅雨入りする地域で、通常5月上旬から6月下旬まで続きます。2025年の予測では、5月8日頃に梅雨入りし、6月23日頃に梅雨明けすると見られています。この地域の梅雨は、短時間の激しい降雨が特徴で、総降水量は平年並みの約300〜400mmと予想されています。

九州・四国地方

5月下旬から7月上旬にかけて梅雨シーズンを迎えます。2025年は5月28日頃の梅雨入りが予想され、7月8日頃まで続く見込みです。この地域は日本で最も降水量が多い地域の一つで、特に九州南部では総降水量が500〜700mmに達することもあります。

関東・東海地方

6月上旬から7月中旬が梅雨シーズンです。2025年は6月6日頃に梅雨入りし、7月18日頃に梅雨明けすると予測されています。この地域の特徴は、曇天の日が多く、時折強い雨が降ることです。平均降水量は400〜500mm程度と見込まれています。

東北地方

最も遅く梅雨入りする地域で、6月中旬から7月下旬まで続きます。2025年は6月12日頃の梅雨入り、7月25日頃の梅雨明けが予想されています。東北地方の梅雨は比較的穏やかで、降水量も他の地域より少なめの300〜400mm程度です。

2025年の梅雨予測

気象庁の長期予報によると、2025年の梅雨シーズンは以下のような特徴が予想されています。

降水量の傾向

全国的に平年並みからやや多めの降水量が予想されています。特に西日本では、太平洋高気圧の張り出しが弱いため、梅雨前線の活動が活発になる可能性があります。

気温の予測

梅雨期間中の気温は平年並みと予想されています。ただし、湿度が高いため、体感温度は実際の気温より高く感じられるでしょう。

日照時間

曇天の日が多く、日照時間は平年よりやや少なめになる見込みです。特に6月中旬から7月上旬にかけては、晴れ間が少ない日が続くでしょう。

湿度レベルと健康への影響

梅雨シーズンの最も顕著な特徴の一つが高湿度です。この時期の相対湿度は通常70〜85%に達し、時には90%を超えることもあります。

健康への影響

高湿度環境は、以下のような健康上の問題を引き起こす可能性があります:

- カビとダニの増殖:湿度が60%を超えると、カビやダニが繁殖しやすくなり、アレルギー症状や呼吸器疾患のリスクが高まります。

- 熱中症のリスク:高湿度下では汗が蒸発しにくく、体温調節が困難になるため、熱中症のリスクが増加します。

- 食中毒の危険性:細菌が繁殖しやすい環境となるため、食品の保存に特に注意が必要です。

- 精神的な影響:長期間の曇天と高湿度は、気分の落ち込みや倦怠感を引き起こすことがあります。

梅雨シーズンへの準備

梅雨シーズンを快適に過ごすためには、適切な準備が重要です。以下は実践的なアドバイスです。

住環境の対策

除湿対策:除湿機やエアコンの除湿機能を活用し、室内湿度を50〜60%に保ちましょう。

換気:雨が降っていない時間帯に窓を開けて換気を行い、空気の循環を促進します。

カビ予防:浴室やキッチンなど湿気の多い場所は、こまめに掃除し、カビの発生を防ぎます。

洗濯物の乾燥:室内干しの際は、除湿機や扇風機を併用して効率的に乾燥させましょう。

外出時の準備

- 傘の携帯:折りたたみ傘を常に持ち歩き、突然の雨に備えましょう。

- 防水対策:防水性の高いバッグや靴を選び、大切な物品を雨から守ります。

- 速乾性の衣類:濡れても早く乾く素材の服を選ぶと快適です。

- 予備の靴下:靴が濡れた場合に備えて、予備の靴下を持参すると良いでしょう。

歴史的データと傾向

過去のデータを分析することで、2025年の梅雨シーズンをより正確に予測できます。

過去10年間の傾向

2015年から2024年までの梅雨シーズンを振り返ると、以下のような傾向が見られます:

梅雨入りの時期:全国平均で6月7日頃、過去10年間で最も早かったのは2020年の5月30日、最も遅かったのは2018年の6月15日でした。

梅雨明けの時期:全国平均で7月19日頃、2022年は異例の早さで6月27日に梅雨明けしました。

総降水量:平均約450mm、2020年は記録的な多雨で600mmを超える地域もありました。

豪雨災害:2018年の西日本豪雨、2020年の熊本豪雨など、近年は極端な降雨による災害が増加傾向にあります。

気候変動の影響

地球温暖化の影響により、梅雨のパターンにも変化が見られています。気温の上昇に伴い、大気中の水蒸気量が増加し、短時間での集中豪雨のリスクが高まっています。2025年も、この傾向は続くと予想されており、局地的な大雨への警戒が必要です。

気象パターンの理解

梅雨の気象パターンを理解することで、日々の天気予報をより効果的に活用できます。

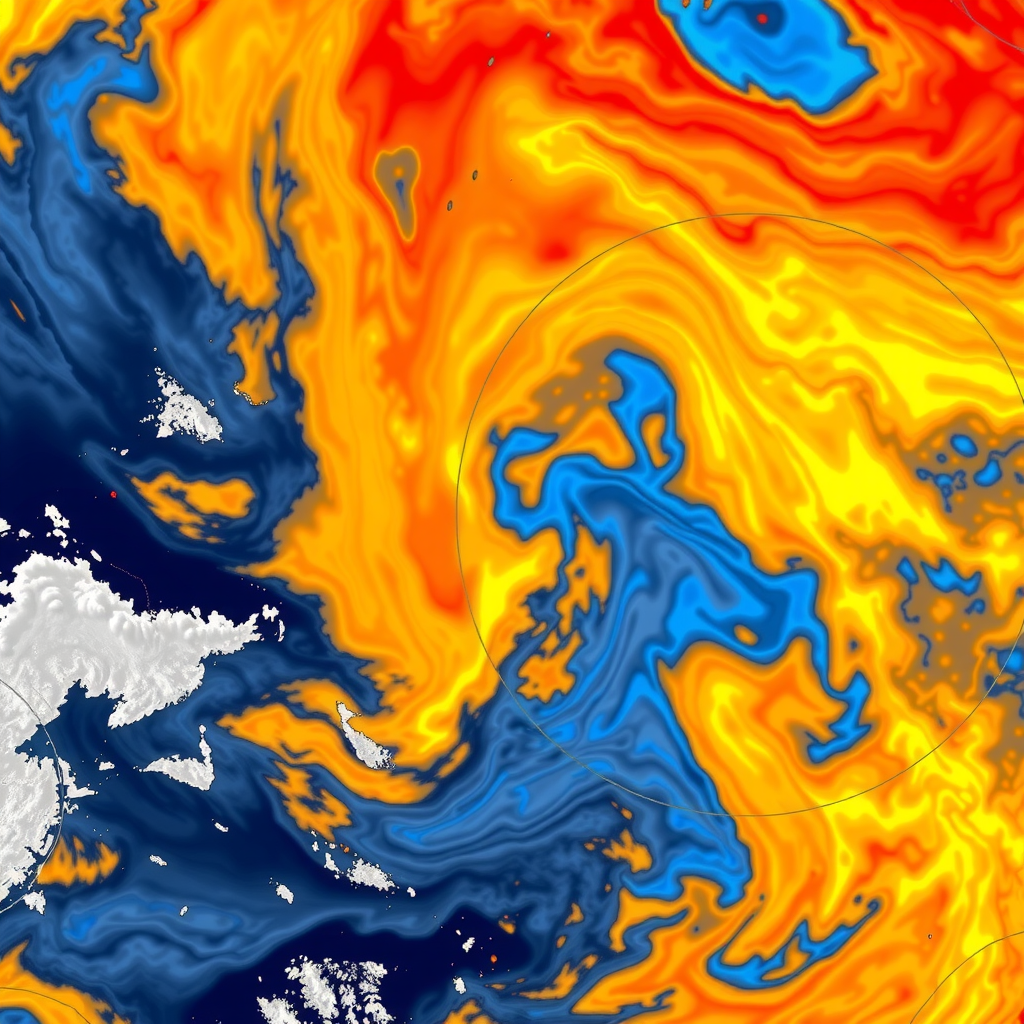

梅雨前線のメカニズム

梅雨前線は、暖かく湿った太平洋高気圧からの空気と、冷たいオホーツク海高気圧からの空気がぶつかる境界に形成されます。この前線は日本列島付近に停滞し、長期間にわたって雨をもたらします。

前線の位置は日々変動し、それに伴って降雨域も移動します。前線が南下すると晴れ間が広がり、北上すると再び雨が降り始めます。この動きを理解することで、数日先の天気をある程度予測できます。

線状降水帯への注意

線状降水帯とは:次々と発生する積乱雲が列をなし、同じ場所に長時間停滞することで、猛烈な雨を降らせる現象です。

危険性:短時間で大量の雨が降るため、河川の氾濫や土砂災害のリスクが急激に高まります。

対策:気象庁の「顕著な大雨に関する情報」に注意し、発表された場合は速やかに安全な場所へ避難しましょう。

梅雨を楽しむ方法

梅雨は憂鬱な季節と思われがちですが、この時期ならではの楽しみ方もあります。

紫陽花の鑑賞

梅雨の時期は紫陽花が最も美しく咲く季節です。鎌倉の明月院、京都の三千院、箱根の強羅公園など、全国各地に紫陽花の名所があります。雨に濡れた紫陽花は特に色鮮やかで、この時期ならではの風情を楽しめます。

室内での過ごし方

雨の日は、読書や映画鑑賞、手芸など、室内でゆっくり過ごす良い機会です。また、美術館や博物館、温泉施設など、雨でも楽しめる施設を訪れるのもおすすめです。

まとめ

2025年の梅雨シーズンは、平年並みからやや多めの降水量が予想されています。地域によって梅雨入り・梅雨明けの時期は異なりますが、全国的に6月から7月にかけて雨の多い日が続くでしょう。

高湿度による健康への影響に注意しながら、適切な対策を講じることで、梅雨シーズンを快適に過ごすことができます。また、この時期ならではの自然の美しさや、室内での充実した時間を楽しむことも大切です。

気象情報をこまめにチェックし、特に線状降水帯などの危険な気象現象には十分注意を払いましょう。JapanWeatherOnlineでは、最新の天気予報と気象情報を随時更新していますので、ぜひご活用ください。

梅雨シーズンを安全に、そして快適に過ごすために、日々の天気予報をチェックし、適切な準備を心がけましょう。